尚維昇

前回、ドンダーの戦いについて述べたわけですが、今回はその時の清側の戦死者のうち尚維昇について触れてみたいと思います。

尚維昇の先祖は尚可喜。尚可喜はwikiに記事があるので割愛しますが、子の尚之信は当初三藩の乱に加わり、後に帰順した者の結局は自害を命じられています。『清史稿』巻四百七十四に拠れば、同時に弟の尚之節・尚之璜・尚之瑛も斬られ、このときまで尚可喜の麾下に在った十五佐領は漢軍八旗に所属替えとなり、広州の駐防となっています。

他の子について、『清史稿』巻二百三十四「尚可喜」の附伝にはこのように記されています。

(先に補足しておきますが、wikiの記述は正確ではなく、長男の尚之信が酒浸りで粗暴であったためこれを廃嫡し、次男の尚之孝に継がせて自分は隠居しようとしたところ、尚之孝が辞退したため、廃藩の流れとなったものです)

尚之孝は初め、尚可喜の籓下で都統となり、その後、平南親王を継いだ。平南大将軍の地位を与えられ、兵を率いて劉進忠を討伐した。戦が終わったため、帝は広州に戻るよう命じたが、その命令が届く前に、尚之信が叛いた。尚之信が尚之孝を脅迫して恵州軍を解散させると、尚之孝は広州に戻って尚可喜の看病をした。尚可喜が卒去すると、尚之信に従って広州に住んだ。

尚之信は降伏すると、尚之孝を北京に戻らせた。康熙帝は尚之孝を内大臣に任じ、一品の地位に就け正一品の俸禄を与えた。尚之孝が軍功を挙げることを願い出ると、宣義将軍の地位を与えて南昌に駐留させ、兵を募集して簡親王軍に行き指示に従うよう命じた。

吉安・贛州間で呉三桂軍を撃ち破り、敵将の林興隆や王国賛らを降し、汀州に進軍して更に敵将の楊一豹や江機を撃ち破った。江西を平定すると都に呼び戻され、残っていた募集兵は緑旗営に編入された。

尚之信が誅されると、康熙帝は尚之孝を連座させないようにし、もとのまま内大臣とした。

二十二年に父の墓を守るため引退を願い出ると、議政大臣らに弾劾されて官職剥奪となり、三十五年正月に卒去した。

尚之隆は尚可喜の第七子で、官は領侍衛内大臣に至った。康熙帝は尚之信を誅すると、担当官に命じて尚可喜の海城の田宅を返還させ、佐領を二つ置き、そのうちの一つを尚可喜の墓を守るものとした。尚之隆の願いに従ったものである。

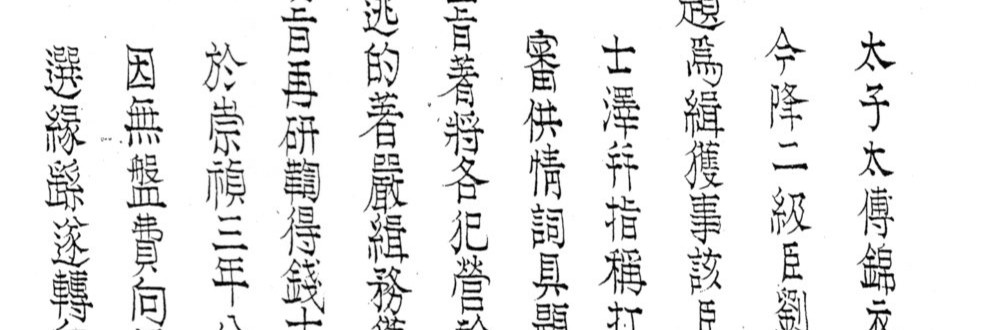

ここからが本題の尚維昇の話で、『清史稿』巻三百三十四の本伝です。

尚維昇は漢軍の鑲藍旗の人で、平南王の尚可喜の四代目の子孫である。官学生のときに鑾儀衛整儀尉の地位を与えられ、五回転じて広西右江鎮総兵となった。

乾隆五十三年(1788)、両広総督の孫士毅に従って出征した。

十一月辛未、尚維昇は副将の慶成と共に兵千を率いて寿昌江に至った。阮恵軍は南岸に居り、清軍はこの機に乗じて浮き橋を壊し、全軍が筏に乗って進んだ。阮恵軍は霧の中で互いに戦って殺し合い、清軍は全軍渡り切って、大いに敵を討ち破った。

市球江を渡り、筏に乗って橋を奪うと、奮闘して直進し、孔雀翎を賜った。富良江を渡って多くの敵を討ち、孫士毅に従って黎氏の城に入ったが、孫士毅が敗退し、尚維昇は戦死した。直烈と諡された。